关键词:超高压;食品加工;中国

超高压技术(Ultra-high Pressure,UHP)或高静压技术(High Hydrostatic Pressure,HHP)是指在室温或温和加热条件下利用100~1000MPa的压力处理食品,以达到杀菌、钝酶和加工食品的目的。2001年美国食品药物管理局(FDA)批准HHP技术可应用于果蔬汁加工。2004年美国农业部食品安全检验局(USDA FSIS)批准了HHP 技术应用于即食食品,如熟食肉制品。2009年FDA批准了压力辅助热杀菌工艺。目前,随着消费市场对于新鲜、天然、短货架期商品的需求不断增加,HHP以其“最小化加工”的技术特点,成为应对食品市场新需求变化的热点研究领域。

本文以HHP技术在食品领域中的应用为统计对象,截止时间为2012年,系统分析国内学者对HHP技术的研究(不涉及国外研究者),综述了国内HHP技术与装备的研究现状与进展。本文统计所依据的数据库,包括中国知网、万方数据(可下载期刊、学位论文、中文学术会议、专利、法规全文)、万方标准数据库、维普中文科技期刊、无公害食品数据库和全文数据库六大中文数据库, 以及Elsevier 全文电子期刊(SD检索平台)、西文全文电子期刊导航、ISI Web of Knowledge 系列数据库(SCI等)和Food Science and Technology Abstracts(OVID平台)四大西文数据库。所统计的内容包括综述文章、研究型文章和专利3部分。

1 我国食品超高压技术研究现状

1.1 我国食品超高压技术的发展历程

总结国内HHP技术20余年的发展历程,分析HHP技术的发展趋势,如表1所示。

表1 国内HHP技术的发展历程

| 时间 | 主要发展阶段 |

| 1990—1995 年 | 翻译介绍日本超高压技术的应用为主 |

| 1995—2004 年 | 发展缓慢,综述型文章多,研究型文章少。 |

| 2004—2009 年 | 研究型文章占主导;果蔬为主要研究对象,杀菌、提取和改性为主要研究用途;SCI 收录的文章主 |

| 2009—2012 年 | 发展迅速,以果蔬、畜产品、水产品为主要研究对象,杀菌、提取和改性仍为主要研究用途;SCI、EI 收录文章数量快速增加,论文质量逐步提升。 |

我国关于食品HHP技术的报道最早可追溯到1990年。孙国凤于1990年编译了1989年《日经生物技术》的文章发表于《生物技术通报》上,介绍了日本将超高压技术应用于食品生产。之后,朱震康于1991年编译了1989年发表于日刊《罐头时报》的文章《日开发超高压下制作鱼糕的新技术》;卢湘光于1992年编译了1991年发表于《日本酿造协会杂志》的文章《磁力杀菌系统在酿造业中的应用》,该文在介绍食品领域的杀菌方式时提到超高压杀菌;《食品工业》则在1992 年第2期刊载的《新产品集锦》中,原引《日本经济新闻》上的文章, 详细介绍了日本明治屋食品公司成功利用HHP技术取代热处理生产的果酱、果汁、果冻等以及HHP技术在鸡蛋保鲜和鱼制品解冻方面的试验研究。上述4篇编译文未真正涉及HHP技术内容。直到1993年李勇和杨占龙、李里特等才率先系统地综述了HHP技术的原理、特点、局限性和应用前景。由此,拉开了国内学者HHP技术研究的序幕

1995年原兵器部52研究所张玉诚、张福长等研制了国内第1台HHP 食品加工设备(600MPa,15L),为国内学者开展HHP技术研究创造了条件。同年,黑龙江商学院叶怀义教授等在国内首次发表HHP技术对过氧化物酶影响的文章;张玉诚等研究了HHP对西瓜汁的杀菌效果,该文未交待处理压力、保压时间等重要参数;1996年李汴生等研究了HHP处理对豆浆感官性状和流变特性的影响,而张宏康等研究了HHP对大豆分离蛋白凝胶的影响。

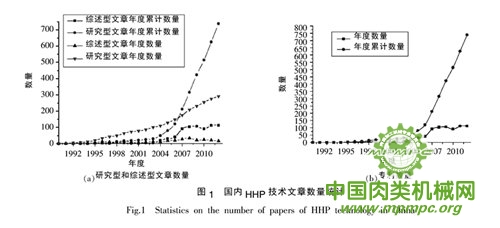

自此之后,历经2004年和2009年两个重要发展节点,国内应用HHP技术进行食品加工的研究逐步发展起来,专利和文章数量逐年增加(图1)。2004年以前,国内HHP研究仅限于少数院校,不仅文章数量较少,缺少高水平SCI收录文章,而且综述文章占76.9%。2004 年,研究型文章数量首次超过综述文章。2004-2009年5年间,发展速度相对缓慢,虽有12篇SCI收录文章,涉及HHP杀菌、提取和对番茄红素稳定性影响3个方面,但主要为HHP杀菌效果的研究。

2009年,由美国食品科学技术学会食品非热加工分会、欧盟食品科学技术学会和中国食品科学技术学会共同举办的第19届“国际食品非热加工技术研讨会”在北京召开,成为我国HHP技术发展研究的重要转折。此次大会的胜利召开,推动了国内学者对于HHP等非热加工技术与装备的研究。2009-2012年期间发表的研究型文章占总数的57.2%,其中SCI收录30篇,涉及HHP在水果、蔬菜、乳品、肉品中的应用研究以及HHP提取、改性、灭活病毒等。

1.2 我国食品超高压技术的研究方向

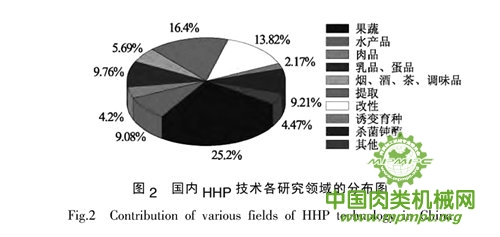

将研究型文章按照HHP处理对象和用途不同进行分类,两种分类方式的文章互不重复,各部分所占比例如图2所示。有关HHP处理果蔬的研究比重最大,占25.2%,主要包括草莓、哈密瓜梨、西瓜的鲜榨汁杀菌。除杀菌外,HHP技术研究的另一领域集中在提取和改性两方面,占到研究型文章总数的30.2%,且SCI、EI收录的文章也占有很高的比例。

对研究型文章在上述分类基础上进一步汇总分析,我国食品HHP技术的研究基本可以分为以下6个方面:

1) HHP的杀菌效果及相关的基础研究

国内HHP 技术研究的目标微生物可分为4类:①非芽孢菌,如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单核增生李斯特菌、副溶血性弧菌;②芽孢菌,如枯草芽孢杆菌及芽孢、蜡样芽孢杆菌及芽孢、凝结芽孢杆菌、嗜热脂肪芽孢杆菌及芽孢、肉毒梭状芽胞杆菌芽孢;③真菌,如霉菌、酵母菌;④病毒,如嗜热链球菌噬菌体、诺瓦克病毒等。其中,对于芽孢菌的研究目前多采用温压协同处理。

国内HHP 技术研究的目标微生物可分为4类:①非芽孢菌,如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单核增生李斯特菌、副溶血性弧菌;②芽孢菌,如枯草芽孢杆菌及芽孢、蜡样芽孢杆菌及芽孢、凝结芽孢杆菌、嗜热脂肪芽孢杆菌及芽孢、肉毒梭状芽胞杆菌芽孢;③真菌,如霉菌、酵母菌;④病毒,如嗜热链球菌噬菌体、诺瓦克病毒等。其中,对于芽孢菌的研究目前多采用温压协同处理。

从研究内容分,主要研究了HHP处理、其他因素(热、微热、溶菌酶、溶解二氧化碳、乳酸链球菌素、茶多酚)协同HHP处理的杀菌效果,以及压致升温对芽孢的影响;从研究体系的酸碱性分,研究了中性体系下细菌致死机理,低酸性食品中耐压菌的动力学模型,不同pH体系下的杀菌效果。

2) HHP对酶活性与结构影响研究

国内HHP 对内源酶的研究主要包括对酶活性和构象的影响。重点以果蔬内源酶多酚氧化酶(polyphenol oxidase,PPO)、过氧化物酶(peroxidase,POD)、果胶甲酯酶(pectin methyl esterase, PME)、脂肪氧合酶lipoxygenase LOX)为主。与国外研究相比,酶种类较少。国外研究还包括多聚半乳糖醛酸酶、木瓜蛋白酶、α-淀粉酶、叶绿素酶、蒜氨酸酶、胱氨酸裂解酶、黑芥子硫苷酸酶等。

国内HHP 对内源酶的研究主要包括对酶活性和构象的影响。重点以果蔬内源酶多酚氧化酶(polyphenol oxidase,PPO)、过氧化物酶(peroxidase,POD)、果胶甲酯酶(pectin methyl esterase, PME)、脂肪氧合酶lipoxygenase LOX)为主。与国外研究相比,酶种类较少。国外研究还包括多聚半乳糖醛酸酶、木瓜蛋白酶、α-淀粉酶、叶绿素酶、蒜氨酸酶、胱氨酸裂解酶、黑芥子硫苷酸酶等。

3) HHP对食品品质影响研究

HHP处理的研究对象包括果蔬、畜产品(肉品、乳品、蛋品)、水产品、调味品、酒、茶叶和烟草。

果蔬类研究比例位居第一,其包括果蔬汁、鲜切果蔬、果蔬罐头、果浆果泥、果蔬整果、酱/盐腌制果蔬,重点是对色泽、香气、质构和营养特性的影响;第二是肉制品,包括鸡肉、牛肉、鸭肉、鹅肉、羊肉、猪肉、马鹿肉、梅花鹿肉等,重点是对凝胶品质的影响、对肉的嫩化作用;第三是水产品,包括缢蛏、毛蚶、贻贝、腌制泥螺、海参、牡蛎、虾、秘鲁鱿鱼、鱼肉、鱼糜、鱼籽、腌制鱼等,重点是对鱼糜凝胶性质的影响、脱壳工艺;第四是乳品,包括豆浆、牛初乳、脱脂牛乳、酸乳、牛乳清蛋白、奶粉、Feta奶酪等,重点是对感官特性、凝胶特性和乳中游离氨基酸、酪蛋白、钙离子等成分的影响;第五是蛋品类,包括蛋液、蛋黄酱、蛋黄,以蛋黄酱流变特性和高压蛋白质变性凝固作用为主;第六是调味品,如香醋、酱料、酱油、涮肉调料,以熟化工艺为主;第七是酒,如白酒、黄酒、啤酒、葡萄酒以及果酒,以熟化工艺优化和对香气的影响为主;第八是烟草与茶叶,如烤烟叶片、茶鲜叶、红碎茶、普洱生茶、武夷冻茶、绿茶汁,以对香气成分影响为主。

4) HHP辅助提取食品组分研究

HHP提取所涉及的食品组分种类包括蛋白质、多酚、多糖、色素、黄酮、有机苷、有机酸、有机醛、油脂以及其他功能性成分。

其中,蛋白质类包括大米蛋白、猪皮胶原蛋白、鱼皮明胶、猪皮明胶、云芝菌丝体中活性肽、胸腺肽等;多酚类包括虎杖白藜芦醇、茶多酚、花生壳多酚、牛蒡叶多酚、苹果多酚、石榴皮多酚、柿叶单宁、五味子总酚;多糖类包括北虫草多糖、黄芪多糖、灵芝孢子多糖、龙眼果皮多糖和木质素、马齿苋多糖、桑叶多糖、库尔勒香梨多糖、香菇多糖、朝鲜淫羊藿多糖、牛蒡菊糖、柚子皮果胶等;黄酮类包括白花蛇舌草黄酮和对香豆酸、刺五加叶中总黄酮、蜂胶黄酮、葛根异黄酮、红景天总黄酮、槐花黄酮、黄芩黄酮、金银花总黄酮、苦苣黄酮、苦荞黄酮、苹果渣中总黄酮、老鹰茶总黄酮、桑叶黄酮、山楂叶/果黄酮、柿叶黄酮、枇杷叶总黄酮、淫羊藿总黄酮、水飞蓟素等;有机酸类包括绿原酸、甘草酸、熊果酸、齐墩果酸、槲皮素等。

5) HHP对食品组分进行改性研究

HHP主要应用于对食品组分中蛋白质和淀粉等大分子的改性,还包含少数其他物质,如大豆膳食纤维、红薯渣膳食纤维、小麦麸皮、β-环糊精等。采用HHP进行蛋白质改性,包括大豆豆球蛋白/球蛋白/分离蛋白/铁蛋白、甘薯蛋白、花生分离蛋白、小麦蛋白、麦醇溶蛋白/麦谷蛋白、小麦胚芽蛋白、鹰嘴豆分离蛋白、芸豆分离蛋白、盐溶性蛋白质凝、兔子肌球蛋白,主要研究内容是对蛋白质构象以及对溶解性、起泡性、乳化性、凝胶性、水解物活性5种性质的影响。采用HHP进行淀粉改性,包括大米淀粉、葛根淀粉、绿豆淀粉、马铃薯/脱脂马铃薯/改性马铃薯淀粉、木薯淀粉、荞麦淀粉、小麦淀粉、玉米/酸解玉米/糯玉米淀粉,主要研究内容是对淀粉结晶结构以及对淀粉糊化性、回生性、溶液性3种性质的影响。

6) HHP用于诱变育种研究

HHP诱变育种应用中涉及的菌种,与食品工业相关的相对较少。最早是用于筛选高产灵芝漆酶合成的诱变菌株,发展至今还包括β-胡萝卜素合成红酵母菌株、凝乳酶合成霉菌菌株、啤酒酵母菌株。HHP 处理压力一般小于400MPa,保压时间10~50min。

1.3 我国食品超高压技术的主要研究单位

随着国内近几年非热加工技术的发展,从事其研究的机构与企业多达60余家,涉及的研究者数目众多。综合考虑文章数量和质量,各具代表性的研究领域和成果集中在20家左右(表2)。许多机构还成立了相关的实验室或研究中心,如2005年中国农业大学建立了食品非热加工技术实验室,2006年江苏大学成立了食品高压技术研究中心。从事HHP装备开发的企业,主要有包头科发高压科技有限责任公司、天津华泰森淼生物工程技术有限公司、温州滨一机械科技有限公司、上海顺优超高压机械设备有限公司、北京速原中天科技股份公司。

1.4 我国食品超高压技术申请专利

截止2012年,全国有关超高压相关的授权专利达到738件, 其中2007-2012年每年平均为103件(图1),这与发表的论文数量大致吻合。申请时间集中在2007年以后,2007年以前申请数量只占总比的16.4%。2012年国内共申报了112项HHP技术相关的专利,内容涉及HHP 装备与技术。

关于HHP装备的专利共26项,包括设备整体研制、设备部件研制以及与设备相关的辅助设施开发。设备整体研制,如小型框架自动式HHP设备、手动开启式小型HHP设备、快装快拆小型HHP设备;设备部件研制,如加压装置、压力舱、卸压机构、液压控制系统;辅助设施,如控制室、物料框、操作键盘等。

HHP技术应用的专利共141项, 主要包括HHP 处理水果、蔬菜、水产品、肉品、乳品以及HHP提取和改性。其中研究最多的是应用HHP技术进行果蔬加工,占25.7%,产品种类包括果蔬汁、果蔬罐头、果脯、果酒、腌制蔬菜。其次是HHP技术进行水产品保鲜和脱壳,占16.8%,前者主要包括海参类、鱼类、虾类、贝类,以海参类为最多;后者主要包括虾类和贝类。第三是应用HHP技术提取食品组分,占15.6%,重点是提取生物活性成分,包括从大米碎米中提取慢消化淀粉,从豆渣中提取大豆膳食纤维,从果皮渣中提取果胶等。

表2 国内HHP技术的主要研究机构

| 序号 | 研究机构 | 主要研究者 | 主要研究领域 |

| 1 | 中国农业大学 | 廖小军等 | 果蔬、提取、改性 |

| 2 | 郑州轻工业大学 | 赵光远等 | 果蔬、提取、改性 |

| 3 | 华南理工大学 | 李汴生等 | 杀菌钝酶、水果、乳品 |

| 4 | 江南大学 | 江波等 | 水产品、蔬菜、杀菌钝酶 |

| 5 | 吉林大学 | 张守勤等 | 提取 |

| 6 | 合肥工业大学 | 潘见等 | 肉品、水果 |

| 7 | 华南农业大学 | 杨公明等 | 水果、乳品 |

| 8 | 西北农林科技大学 | 段旭昌等 | 诱变育种 |

| 9 | 南京农业大学 | 江汉湖等 | 肉品、杀菌钝酶 |

| 10 | 大连理工大学 | 夏远景等 | 水产品 |

| 11 | 南京财经大学 | 高瑀珑 | 杀菌钝酶 |

| 12 | 渤海大学 | 励建荣等 | 水产品、提取 |

| 13 | 中国海洋大学 | 薛长湖等 | 水产品 |

| 14 | 江苏大学 | 马永昆等 | 果蔬 |

| 15 | 浙江大学 | 朱松明等 | 水产品 |

| 16 | 内蒙古农业大学 | 格日勒图等 | 乳品、肉品 |

注:* 排序时综合考量SCI收录文章数量和发表文章总数。

2 我国食品超高压技术研究中存在的问题

从前面分析可知,我国从事HHP技术研究的人员日益增加,在HHP 领域发表的文章数量和申请的专利也不断增加,取得了较大进步。由于我国有关HHP的研究起步晚,与美国、德国、澳大利亚、比利时、西班牙和日本等HHP技术研究强国相比,仍存在较大的差距,具体体现在以下4个方面:

1) 基础研究不够深入,科学问题没有凝练

国内HHP 研究多停留在对技术应用的开发层面,缺乏机理性研究。例如,对于HHP机理的研究主要包括分析杀菌、钝酶效果,通过已有建立的数学模型来解释杀菌、钝酶动力学,阐释杀菌、钝酶机理3个方面。目前国内HHP技术主要集中在工艺优化(处理压力和保压时间)基础上的杀菌、钝酶效果。现有的动力学研究以模型拟合分析为研究重点,缺少对动力学预测模型的验证。尚未有从细胞水平、分子水平和基因水平对HHP杀菌机理进行的研究,也没有深入探究HHP对酶分子蛋白质结构的影响。再如,HHP提取生物活性成分方面,没有凝练关键问题,研究的重点是提取对象,而没有提取机制的研究。

国内HHP 研究多停留在对技术应用的开发层面,缺乏机理性研究。例如,对于HHP机理的研究主要包括分析杀菌、钝酶效果,通过已有建立的数学模型来解释杀菌、钝酶动力学,阐释杀菌、钝酶机理3个方面。目前国内HHP技术主要集中在工艺优化(处理压力和保压时间)基础上的杀菌、钝酶效果。现有的动力学研究以模型拟合分析为研究重点,缺少对动力学预测模型的验证。尚未有从细胞水平、分子水平和基因水平对HHP杀菌机理进行的研究,也没有深入探究HHP对酶分子蛋白质结构的影响。再如,HHP提取生物活性成分方面,没有凝练关键问题,研究的重点是提取对象,而没有提取机制的研究。

2) HHP装备稳定性差,实时温度检测缺乏

我国HHP装备的研究起步较晚,与国外设备相比,在设备结构设计、性能和配置方面存在较大的差距。另外,由于HHP装备本身需要极大的抗压力,对设备和密封件的材质要求非常高,设备使用过程中容易出现裂痕、破损和密封性降低等问题。上述原因导致国内HHP设备的稳定性较差,直接表现为升泄压速率、压致升温幅度的变动以及实际压力与预设压力的差异等。

同时,由于国内耐压型热电耦与HHP处理釜的匹配与密封技术尚不完善,设备普遍没有解决温度实时在线监测问题, 在研究过程中只能实时监测压力。事实上,HHP处理过程中,处理介质和食品物料经历了一定的温度变化。以水做介质为例,压力每升高100MPa,介质温度升高3℃,即如果采用常温、600MPa压力,那么绝热情况下处理后物料和介质的温度超过40℃;而用蓖麻油、丙二醇等做介质,升温幅度大。鉴于HHP设备的客观条件,国内有关研究对处理参数和传热条件、温度分布参数往往交代不全面,导致HHP研究的方法和结果重复性差。

3) 低水平跟踪研究多,工艺技术开发为主

从文章数量来分析,国内HHP研究涉及范围较广,以低水平的跟踪研究居多,集中在工艺技术的开发上。其中一种单纯的通过处理对象的改变实现“创新”,以工艺优化为研究内容,暴露出试验的盲目性和低端模仿性,缺少科学合理的研究思路和目标。另一种是在研究影响HHP技术处理效果的因素时,以目前国内研究最多的HHP处理果蔬和HHP提取为例,它们分别占研究型文章总数的25.2%和15.7%。国内HHP处理果蔬杀菌、钝酶效果的研究集中在常规处理压力和保压时间方面,而针对升泄压速率、压致升温效应和传压介质类别等对杀菌、钝酶效果有很大影响的因素,缺少相关研究。HHP技术在提取领域的应用,基本上都停留在提取工艺的优化方面, 除少数研究会综合参考提取率和所提取目标成分的品质和生物活性外,大多数研究仅以提取率为评价指标;而对于影响加工特性和产业化应用的因素:对提取产物的进一步分离纯化和定性定量分析,相对缺乏。

4) 没有建立合作机制,同行学术交流较少

与国外相比,我国HHP研究机构和研究人员比较庞大,采购HHP设备的单位不少,且往往各自开展研究,缺乏合作和交流的平台,相关信息交流不多。为了促进HHP技术的交流,美国食品科学技术学会建立了食品非热加工分会,在每年年会上专门有非热加工专题;日本建立了“高压学会”,每年都有“超高压生物和食品”的学术会议,定期举办“国际超高压生物和食品科学技术年会”,出版大量的专业书籍。

3 HHP研究预测

基于我国HHP研究的现状, 对未来HHP研究分析如下:

1) 我国食品超高压技术的研究层次由浅入深

HHP研究层次应由跟踪研究、工艺开发,向动力学分析、机理探究转变。例如,不同微生物及不同内源酶对HHP的敏感性不同。目标菌和目标酶(或指示酶)的确定是未来HHP技术研究的热点和难点。HHP杀菌、钝酶动力学分析是解决上述问题的有效手段,而预测模型的分析与验证是HHP动力学分析的重要方法。未来国内HHP研究需要建立科学合理的数学模型来解释杀菌、钝酶不同的动力学过程。

再如,HHP机理深入而系统的阐释,能够为HHP技术的应用提供理论依据。关于杀菌机理,目前国际上关于HHP技术杀菌机理的研究正在从细胞水平向分子水平和基因水平深入,在研究细胞形态与结构变化、细胞代谢内源关键酶钝化的同时,深入到细胞遗传物质DNA损伤以及基因表达变化的研究,组学技术得以应用。此外,芽孢钝化动力学和机理与营养体是不同的。芽孢在温和温度下能耐受1000MPa以上压力,HHP钝化芽孢的动力学和机理研究成为HHP杀菌领域的一个重要方面。关于钝酶机理,目前有关HHP激活与钝酶机理的研究相对杀菌机理要少得多,主要包括对酶蛋白基本性质,如浊度、粒度、等电点的变化,对酶蛋白活性部位以及辅因子结构等的影响。关于品质变化机理,HHP处理不会破坏共价键,能较好地保持产品品质的正面报道很多。在该处理过程中,一些品质劣变也伴随发生。例如HHP处理酶活性不能完全钝化,贮藏过程中的酶促反应引起品质劣变;HHP处理禽类制品导致蛋白质变性,引起食品成分的功能和感官品质下降。未来研究中,品质变化分子机理的研究也是重点。

2) 我国食品超高压技术的研究向多元化延伸

未来国内HHP技术的研究和应用将越来越多元化,创新研究将更加丰富。一方面,HHP研究领域不断开拓和深入。除HHP杀菌钝酶、提取食品组分、改性食品组分(蛋白质和淀粉)外,未来HHP技术向更广阔的领域延伸。比如,利用HHP技术进行更多大分子修饰或改性,改良食品品质和风味,提高其功能特性。除了肉的嫩化、淀粉的糊化、蛋白质的凝胶性等HHP改性领域外,还可以应用于葡萄柚汁等食品的去苦,大蒜等食品的脱臭,奶粉、大米、大豆等食品的脱敏,玉米等储藏粮食的脱毒,高附加值功能食品的开发等。再如,利用HHP技术激活某些在常压下受抑制的酶,应用于发酵和腌渍食品的熟化或陈化处理;或利用HHP技术钝化酶活,通过控制(或中断)酶反应的进程,生产特定的目标物质。其他可能的应用,还包括利用HHP技术进行高压速冻和高压解冻,提高冻藏食品品质;利用HHP技术人工制备模拟深海泉水的高压水,将其应用于工业化生产糜类肉制品中;利用HHP技术有效降解残留的农药,例如苹果汁中的拟除虫菊酯类、氨基甲酸酯类、有机磷类等。另一方面,HHP技术与其他因素的协同处理研究会越来越多。比如,抗菌肽结合HHP处理提高杀菌效果(主要在乳制品工业),温压结合技术有效提高芽孢致死率。与HHP技术相匹配的其他技术还有超滤、渗透脱水、干燥、超声波、二氧化碳和氩气、交流电、电离辐照等。

3) 我国食品超高压技术产业化应用不断推进

未来,国内HHP技术产业化应用的推进,除了取决于HHP技术开发和机理研究外,还依赖于装备研制、包材研发、产品安全性评价、HHP食品标准制订等与HHP技术相匹配的辅助技术的不断进步。

研制具有我国自主知识产权的、规模化智能HHP装备是实现HHP产业化的关键。未来,提高设备密封性、稳定性和安全性以及解决温度实时监测是装备研制的重中之重。此外,确保HHP产品的安全性是推进HHP技术商业化应用的必要条件。建立健全国内HHP技术的安全性评价体系,包括分析和评价HHP 技术能否达到降低致病菌5个对数的效果,处理过程中包装材料中的挥发性有机物质是否会向食物中扩散, 处理过程是否有食品组分变性导致新的物质产生以及这些变化或物质是否会给人类带来安全威胁等一系列的问题。HHP技术已在美国、加拿大、法国、德国。西班牙、日本和韩国等先后通过食品安全评价。以美国为例,HHP技术已获准在生蚝、果冻和果酱、果汁、流质沙拉酱、生鱿鱼、米饼、鹅肝酱、火腿和鳄梨酱等领域进行商业应用。